La avioneta

Martes 1.º de febrero de 1984. Me desperté especialmente tensa. En menos de dos horas, a las ocho de la mañana, comenzaría a trabajar en el Noticiero 24 Horas.

Después de casi diez años de una carrera sólida, mi principal patrimonio no lo constituían mis premios ni el incipiente bienestar económico independiente que comenzaba a construir, sino la credibilidad, la seguridad que despertaba en el receptor cualquier informe que yo publicara.

Pero yo, la desafiante Olga Behar, la que se atrevía a decirle en su cara «torturador» a un general, me sentía más insegura que nunca.

Percibía un no sé qué, tenía la intuición de que mi contratación en el Noticiero 24 Horas era más producto del entusiasmo y del olfato profesional de su director –el gran Mauricio Gómez– que de una decisión institucional. Una vez más, la gerencia –en manos de Sergio Arboleda– y las directivas del informativo, le daban gusto a Mauricio, como quien le entrega un dulce a un niño para que deje de llorar.

Los dueños de 24 Horas sabían que conmigo habría rating, niveles de audiencia que necesitaban para sobrepasar a su rival diario, el Noticiero de las Siete, que tenía como director y presentador a un hombre peculiar, con un carisma auténtico y sin pelos en la lengua: Juan Guillermo Ríos.

Reconozco que me hubiera sentido mucho más cómoda si me hubiera levantado esa mañana para irme a trabajar con Juangui. Tenía con él mucha más afinidad ideológica; al fin y al cabo nos habíamos convertido en escuderos del proceso de paz de Belisario Betancur que ya entonces tomaba forma. Pero en su noticiero, el personal estaba más que completo y mis fuentes habituales eran cubiertas con lujo por dos de sus mejores reporteros –dos de mis mejores amigos–: María Luisa Mejía y Hernando Corral.

Siempre he sido una persona de retos y me pareció un desafío tremendamente interesante aportarle al Noticiero 24 Horas una visión un poco más hacia el centro-izquierda. Sabía que no sería fácil, pero percibía en algunos de mis futuros compañeros de redacción inclinaciones menos radicales de derecha que las de sus dueños.

El pálpito de que las cosas no serían fáciles se materializó casi al ingresar a la casona del barrio Bosque Izquierdo, ubicado en las goteras del centro de Bogotá. Mauricio me recibió afectuoso y diligente. Me llevó directamente al segundo piso y abrió la puerta de una oficina ubicada a la izquierda del pasillo.

—Aquí va a trabajar usted, Olga, mientras vemos qué hacemos.

Quedé asombrada, pues se trataba de la oficina del director del noticiero, su propia oficina. De inmediato entendí el mensaje: no tenía ni un escritorio para mí. Nunca he sabido la razón real, pero interpreté entonces –y lo sigo pensando– que las condiciones de hacinamiento en que se trabajaba en esa redacción no permitían la instalación de un escritorio adicional.

Otros más mordaces me dijeron esa noche, cuando nos reunimos para tomarnos algo en nuestro metedero habitual, La Teja Corrida, un bailadero de salsa con funciones múltiples –entre ellas la de tertuliar– que seguro los directivos no daban ni un peso por mi duración en el noticiero. Cuando se calmara el berrinche de Mauricio, cuando me censuraran las dos o tres primeras noticias, yo renunciaría airada y ellos se ahorrarían la plata del escritorio y de la máquina de escribir.

Quise pensar que estaban errados. El tiempo les diría –y les dijo, no sé si a mis amigos o a los directivos– que estaban equivocados, que la relación profesional que habíamos construido era sólida y que cuando el noticiero se mudara a un edificio elegantísimo ubicado en la Avenida El Dorado con calle 68, tendrían que situarme un lindo escritorio con todos los elementos necesarios para mi trabajo.

Pero para ese día faltaban aún algunos meses. Allí estaba yo, parada frente al escritorio de Mauricio, sin saber qué hacer. Amparo Peláez, mi nueva compañera de labores –y a quien, a pesar de ser coterráneas, solo conocía por su trabajo periodístico– salió rápidamente al rescate.

—Olga, venga para que salude a los muchachos.

Después de una cálida recepción, Amparo, que gracias a su perspicacia se la había pillado, me reconfortó:

—Vea, Olga: Mauricio nunca entra a esa oficina, se la pasa con nosotros o en edición. Pero además, los muchachos salen todo el tiempo. Raúl Gutiérrez se la pasa en el Congreso, yo en Presidencia o en los ministerios, Guillermo Aldana en el Banco de la República o entrevistando economistas. Mejor dicho, aquí lo que hay es escritorios.

Ese primer día, en el que tuve que ponerme la mejor máscara para disimular mi incomodidad, sucedió un episodio que rompió el hielo para siempre. Después de mediodía llegó un corresponsal de provincia. La Monita, nuestra querida y alcahueta recepcionista, lo hizo subir a la oficina de Mauricio. Yo me paré como un resorte, para que el director pudiera conversar con su subalterno. De repente, Amparo empezó a hacerme señas. Yo salí de la oficina porque no le entendía ni un carajo entre su risita nerviosa y sus gestos.

—Mirá al pobre corresponsal, seguro se vistió a oscuras. Tiene una media negra y otra café.

Soltamos la risa, y en ese momento Mauricio subió las escaleras y nos miró feo antes de entrar a su despacho.

—A ver, qué es el cuento.

—Nada, Mao, vaya atienda a su corresponsal —le contestó Amparo entre carcajadas incontenibles.

—Me dice ya de qué se están riendo.

Amparo cometió la imprudencia de contarle sobre las medias. ¡Para qué lo hizo! Mauricio entró a la oficina de Dirección y empezó a contener la risa. Semejante detalle tan tonto, sin trascendencia, se convirtió en nuestro primer acto de complicidad. Como pudo, atendió al pobre hombre que no entendía qué pasaba y lo derivó a Jorgito Ortiz, nuestro editor periodístico. Que Jorgito concluyera la reunión, porque Mauricio se iba a reventar de la risa.

El regaño que nos ganamos, se convirtió en motivo de burlas en los meses siguientes y fue, por fortuna, ese elemento que a veces es necesario para distensionar el ambiente y hacernos sentir como viejos amigos, como de la familia.

Desde ese primer día, comencé a diseñar la creación de la unidad investigativa del noticiero… Unidad de una persona, como su nombre lo indica, porque no estaban dispuestos a contratar a nadie más para formar parte de ella. Para mí, no representó ningún problema, porque también había trabajado sola en las investigaciones que había publicado en Todelar y que hicieron temblar a más de uno. Allí aprendí que, más que compañeros de trabajo, lo que se necesita es tener fuentes fieles y arrojadas. Rodrigo Lara Bonilla, Luis Carlos Galán, Alfonso Gómez Méndez, Manuel Gaona, Carlos Jiménez Gómez, John Agudelo Ríos: donde quiera que estuvieran, siempre me ayudaban a conseguir documentos, me orientaban para recorrer el camino indicado hacia esa verdad esquiva que logré desentrañar. En varias ocasiones también tuve aliados en otros frentes, como Daniel Samper Pizano quien, desde el periódico El Tiempo, se convirtió en mi modelo a seguir.

Tenía, pues, una legión de fuentes confidenciales y directas que auguraban nuevos éxitos en mis investigaciones periodísticas. Con Mauricio decidimos que el primer tema sería el fútbol en Colombia. ¿Por qué jugamos como nunca y perdemos como siempre? ¿Por qué los jugadores no son dueños de sus vidas y tienen que someterse a los propietarios de sus pases como si fueran esclavos? ¿Por qué a los extranjeros les cuesta tanto tiempo y dinero nacionalizarse, en cambio un futbolista adquiere nuestra nacionalidad (para poder jugar en la Selección Colombia o para no quedar incluido en las alineaciones como extranjero sino como nacional) en solo días o semanas? Y finalmente, la pregunta más complicada: ¿ha ingresado dinero mal habido a los equipos de fútbol?

Lo que hoy es de conocimiento público y ha sido certificado judicial y financieramente, en 1984 era apenas un rumor. Un rumor muy fuerte, porque los grandes capos como Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, así como dirigentes relacionados con el bajo mundo como Hernán Botero Moreno, aparecían como accionistas y/o directivos de equipos profesionales de Bogotá y Medellín. En Cali, la vinculación con el América de los Rodríguez Orejuela era conocida también, pero aún no se corroboraba que eran los capos del Cartel de Cali.

Estuvimos de acuerdo en que el tema había que sustentarlo con todo el rigor y que podría tomarme varias semanas armar todo el paquete.

—¿Y no va a cubrir nada esta niñita? —le preguntó el gerente Arboleda a Mauricio. Claro, ¿cómo iba a tener a una periodista ganando salario, que no producía uno o más informes cada día, sino que investigaba durante semanas (o meses) para hacer una serie de cinco reportajes?

—Pues como está el asunto del proceso de paz, y Olga maneja el tema desde hace tiempo, eso será lo que ella tendrá que cubrir —le explicó Mauricio.

Arboleda frunció el ceño. No debió gustarle de a mucho ese tema de la paz, pero aceptó sin poner problema.

Miércoles 2 de febrero; segundo día de trabajo en 24 Horas. Como todas las mañanas, me arreglé: tacones, media velada, sastre con blusa de seda, maquillaje –sobre todo en los ojos–. Hubiera preferido un jean cómodo y una camiseta. Hoy los periodistas vestimos, por fortuna, con cierta informalidad y tenemos a mano algún atuendo –chaqueta o una blusa decente las mujeres, corbata en el bolsillo los hombres–, pero en aquella época, la vestimenta era muy rigurosa. Y como Amparo solía estar impecable y elegante, no me convenía, por el momento, desentonar.

Llegué al noticiero y por fortuna alguno de los colegas había salido de viaje. Me instalé en su escritorio y empecé a trabajar en mi investigación. A las nueve de la mañana, la recepcionista me anunció una llamada telefónica.

—Hola, hermana: ¿Estrenando camello?

Identifiqué la voz de inmediato. Era Eddy Armando, mi amigo director de teatro, mi contacto con el M-19.

—Sí, hermano: aquí acomodándome.

—Pues, a desacomodarse, hermanita.

—¿Y eso por qué?

—¿Puede venir? Es urgente.

Fue la primera de muchas veces que le dije a Mauricio que tenía que salir, que era urgente, pero que después le contaría. Le pedí no preguntar más porque no estaba en condiciones de aclararle nada. Pero que confiara en mí, que podía tratarse de una buena chiva.

El Teatro La Mama está ubicado muy cerca de donde yo vivía, en la zona de Chapinero. Hasta allí llegué en apenas quince minutos. Volé en mi Toyota Corolla blanco.

—Beharcita, apareció la avioneta. Pero hoy o mañana mismo sacan los restos. Si quiere ir, ¡tiene que ser ya!

—¿Y a dónde debo ir?

—En Ciudad de Panamá la van a estar esperando. Mis compañeros le explican todo allá. Pero si no se va hoy, pierde la oportunidad. Y nosotros también la perdemos.

—¿Por qué pierden la oportunidad ustedes? Lo mío es claro, la chiva periodística. Pero, ¿ustedes?

—Tenemos mucho temor de que la CIA esté detrás de esto y altere las pruebas, porque no sabemos si fue un accidente o un atentado criminal. Si hay periodistas, les queda más difícil.

—Bueno, yo lo llamo si mi jefe me autoriza a ir. Llevo un día trabajando en el noticiero. Además, no sé si hay vuelos.

—No hay. Eso ya lo sabemos. Les toca alquilar avioneta.

Llegué a mi casa casi de inmediato. Empaqué como pude dos mudas de ropa. Llamé a Mauricio al noticiero y le dije que no se moviera, que de verdad tenía que contarle algo muy urgente.

—Mauricio, aparecieron los restos de la avioneta en la que iba Bateman.

—¿Y usted cómo sabe? ¿Dónde? ¿Quién más sabe?

—Mi fuente de confianza me dice que si vamos, ellos organizan todo y el cubrimiento es nuestro. Apareció en la selva del Darién, pero del lado panameño. Toca alquilar avioneta, porque ya hoy no hay vuelos de aerolínea.

Mauricio contactó de inmediato al gerente y terminamos en una avioneta monomotor, similar a la que se había accidentado con el comandante del M-19 a bordo, junto con un equipo del Noticiero TV Hoy. El gerente había preferido compartir la información que pagar solo el viaje.

—Listo, Mauricio. Que vayan, pero no me pueden obligar a llevarlos hasta la avioneta. Cada uno que haga lo suyo, yo me les pierdo —le dije medio disgustada.

El trayecto duró aproximadamente dos horas. Allí creo que me gasté una de las vidas del gato. Las condiciones climáticas eran terribles y danzábamos por los aires entre nubes espesas grises por la misma zona por donde se había caído la avioneta de Bateman.

Cuando por fin aterrizamos en el aeropuerto internacional de la capital panameña, sentí un gran alivio. Con mi camarógrafo nos escabullimos y tomamos un taxi hacia el McDonald’s donde teníamos la cita. Como todo había ocurrido tan de afán, no había podido llevar el objeto clave: un ejemplar del periódico El Siglo. Pero cerca del McDonald’s de la Vía España estaban las Farmacias Arrocha, donde se conseguía prensa colombiana. Supuse que podría encontrarlo. Allí, la dependiente nos informó que solo tenían El Tiempo y El Espectador del día anterior. Que El Siglo nunca les llegaba.

—¿Y ahora qué hacemos? —me preguntó el camarógrafo.

—Fresco hermano, a mí esto no me va a quedar grande.

Compré un block de hojas blancas, un marcador grueso y un Pegastick, el infaltable pegante adhesivo. Caminamos las dos cuadras que nos separaban del restaurante y nos acomodamos en una de las mesas más cercanas a la puerta principal. Allí escribí con letras bien grandes El Siglo, recorté el trozo de hoja y lo pegué cubriendo el nombre de El Espectador que figuraba en la primera página del periódico que había comprado.

Enseguida, abrí el diario y cada vez que entraba alguien, lo ponía en forma vertical, bien visible. Era el santo y seña más boleta del mundo, pero no había más alternativa.

De repente entró una señora con aspecto elegante, buen vestido, pelo bien arreglado, maquillaje visible. Apenas vio el periódico con el matachín de título, sonrió, se acercó y dijo:

—Hola, guarde eso que está dando mucho «visaje». De todas maneras, a usted la hubiera reconocido con facilidad.

Después supe que su nombre era Esther Morón de Arteaga, integrante del M-19 y reconocida por haber vivido en la casa desde donde salió el túnel en dirección al depósito del Ejército en donde estaba el armamento que sustrajo esa organización en el Año Nuevo de 1979. En ese momento, me bastaba con saber que era mi contacto.

—Hay una persona que quiere hablarle porque usted la ha estado buscando para un asunto de su tesis de grado.

—Mmm, pero, ¿y lo de la avioneta?

—Tranquila, eso es mañana. Hoy hubo mal tiempo y no pudieron salir. Si quiere, se lo traigo. Y después de que hablen, le doy las indicaciones para lo de mañana.

Carlos Toledo Plata, líder histórico de la Anapo y del M-19, entró por la propia puerta del McDonald’s instantes después. Nos dirigimos hacia un apartamento cercano y allí realicé una de las mejores entrevistas concedida por un integrante de esa organización en la que pasamos revista a la fundación, la plataforma ideológica y los objetivos de la lucha subversiva. Fue además un gran aporte para mi trabajo de grado para la maestría en Estudios Políticos en la Universidad Javeriana.

Culminado mi encuentro con Toledo, recibí las indicaciones y coordenadas. La ruta era mixta: primero por avión, luego canoa y finalmente a pie, en medio de la selva.

—Le sugiero que esté al amanecer en el aeropuerto de Paitilla. De allí sale el helicóptero de la Guardia Nacional de Panamá que va al rescate. Trate de que la lleven, porque si no, lo veo berraco —me explicó uno de los guerrilleros.

Antes de las cinco de la madrugada de ese 3 de febrero estaba yo rogándole al coronel que dirigía el operativo.

—No, señorita, ni crea que la voy a llevar. Usted verá cómo hace, pero si la llevo a usted, tengo que llevarlos a ellos también.

A pocos metros estaba el equipo del Noticiero TV Hoy. Después de mucho rogar en vano, le pedí a mi camarógrafo que vigilara para asegurarnos de que el coronel no embarcara a nuestra competencia. Mientras tanto, me dirigí al mostrador de Aeroperlas, la compañía local de aviación, la única que volaba a la Isla de San Blas, el primer punto de nuestro viaje según las indicaciones que había recibido la noche anterior.

—Mire, señorita. Tenemos un problema: el vuelo supuestamente sale a las siete y media, pero si no vendemos siquiera la mitad del cupo, lo tendremos que cancelar.

—¿Y cuántos pasajes faltan?

—El cupo es para catorce pasajeros. Hemos vendido dos, y con los suyos, serían cuatro. Faltan tres para que el vuelo se autorice.

—Pues yo los compro. El gerente me va a matar, pero no hay de otra.

—¿A nombre de quién?

—Ponga lo que quiera, son míos.

En ese momento, aparecieron dos indígenas cunas, con sus bellos atuendos típicos y un bebé en brazos. Les ofrecí los tiquetes; asombrados, agradecieron en su precario español.

Si iban a comprar los pasajes, ¿por qué decidí regalárselos? Simplemente porque me parecía difícil llegar a una comunidad indígena sin conocer a nadie, y que se ofrecieran a hacer el recorrido con nosotros selva adentro. Pero si llegaba con estos dos aborígenes, podría tener un camino abonado hacia su colaboración.

La Isla de San Blas es uno de los lugares más bellos que he conocido. El poblado indígena, los habitantes cordiales con su vestimenta típica, el mar Caribe maravilloso, azul turquesa, me resultaron fascinantes. Pero no había tiempo qué perder. Ya mis invitados cunas sabían de nuestra misión a cumplir y rápidamente nos organizaron la expedición: dos indígenas y una chalupa para atravesar un mar picado, con olas de hasta tres metros que nos bañaban por completo, una caja con comida y agua y otros dos hombres –fuertes y atléticos– armados con machetes.

Después de cuarenta minutos de azare en esa canoa, por fin llegamos –con el corazón en la mano– a una playa que, después de dos o tres metros de arena blanca, nos llevaba directamente hacia una selva tupida, selva virgen que comenzaron a romper a punta de machete. Caminaban presurosos sin que pudiéramos alcanzarlos, pero en los instantes que duraban batiendo sus herramientas, y mientras caía el follaje, nos recuperábamos. Uno de los canoeros accedió a acompañarnos (claro, por unos dólares más de los que ya se había ganado), para cargar el trípode y otros elementos, como baterías y cables. Así, en fila india, fuimos recorriendo la improvisada trocha durante dos extenuantes horas. En varias ocasiones tuvimos que pasar cerca de riachuelos hermosos de aguas cristalinas que aprovechábamos para beber y rellenar las botellas que llevábamos.

Yo miraba el reloj con angustia. Ya eran casi las once de la mañana y temía que el operativo hubiera terminado. Con lo que no contaba era con que los soldados hubieran tenido que despejar una zona considerable para que el helicóptero del coronel pudiera aterrizar en el cerro Kitakuntiki, a escasos metros de la estribación en la que reposaban los restos de la monomotor Piper PA-28 con matrícula HK 2139P.

Cuando llegamos al sitio de las coordenadas, vimos una pequeña explanada en tierra, el helicóptero de la Guardia Nacional y al oficial de pie, comiendo algo y tomándose una gaseosa. Apenas nos vio emerger del tupido bosque soltó lo que tenía en sus manos y se llevó uno de sus antebrazos a la frente.

—Señorita periodista; no puedo creerlo. Ante usted, me quito el sombrero.

—Coronel, vuélvaselo a poner y más bien comprométase a llevarme de vuelta.

—Cuente usted con eso —me dijo sonriente—. Ahora, a trabajar. Mis soldados ya subieron. Corra porque apenas bajen con lo encontrado, nos vamos. No hay tiempo para presentaciones ni otras filmaciones.

Le agradecí de corazón. La selva había sido dura de recorrer de día. Pero regresar de noche, realmente me aterraba.

El camarógrafo subió a grandes zancadas, yo lo seguí, pero a pocos metros, un soldado nos detuvo.

—Lo que alcancen desde aquí. Ni un milímetro más, porque están haciendo los levantamientos.

Desafortunadamente no nos dejaron llegar hasta allá, porque hubiéramos puesto el grito en el cielo. Cuál levantamiento: estaban metiendo los huesos de los cuatro ocupantes de la avioneta (Bateman, el piloto Antonio Escobar y los escoltas del guerrillero, Nelly Vivas y Conrado Marín), como si fueran objetos que se recogen para limpiar una zona. No pensaron ni por un instante en las familias de estas cuatro personas y menos en las autoridades forenses que querrían entregar restos individuales. Así, mezclados unos con otros, los soldados panameños revolvieron los huesos en dos bolsas negras de basura y los bajaron amarrados a dos troncos de madera.

Tuve que empezar a narrar la escena; la voz surgió serena y fuerte. A pesar de la mezcla de emociones y del cansancio, era consciente de mi deber de reconstruir un episodio histórico como nadie más podía hacerlo en ese momento.

Al llegar a la explanada, el coronel debió regañar a sus subalternos porque se notó la tensión en el ambiente. Qué torpeza haber revuelto las osamentas. Luego bajaron con otras bolsas que contenían algunos objetos: el último libro que estaba leyendo algu-no de ellos, un maletín con ropa, la máquina de escribir y otros artículos que solo fueron inventariados en la morgue de Ciudad de Panamá. Ahora no había tiempo para perder. El cielo estaba a punto de cerrarse y si el helicóptero no arrancaba pronto, tendríamos que pasar la noche en esa zona inhóspita. A los pocos minutos, estábamos rumbo a ciudad de Panamá. Me sentí muy impresionada de viajar a pocos centímetros de los restos del mítico comandante del M-19. Tanto querer hacerle una entrevista y allí estaba yo, junto a lo único material que quedaba de su existencia.

Al llegar, no pude indagar si había alguien esperando los restos, pues tuve que correr hacia nuestro sitio de transmisión. No había tiempo para editar y el noticiero se vio en la obligación de contratar un costoso servicio de satélite para transmitir el material en bruto.

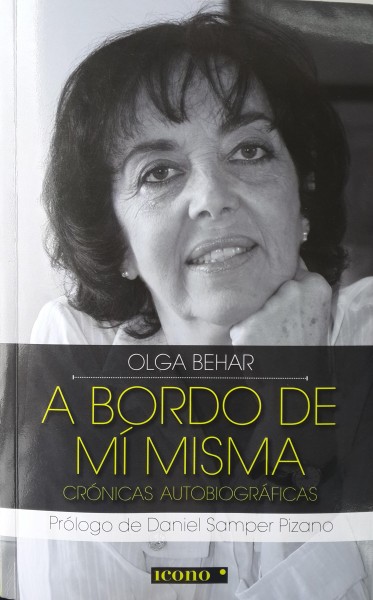

La periodista Olga Behar ha escrito los libros Noches de Humo, El caso Klein, y El clan de los 12 apóstoles, entre otros | Foto El Espectador

A la mañana siguiente, vi a lo lejos a la atribulada madre de Bateman, Clementina Cayón, entrando al edificio donde estaba la morgue para rearmar –hueso por hueso– a su hijo. La complexión física de Bateman (era un hombre altísimo y tenía la huella de un severo problema óseo en una de sus piernas) les ayudó –a los forenses, que se conmovieron con la escena, y a Clementina– para extender en un mesón metálico el esqueleto de su hijo. También pudieron reconstruir el de Nelly Vivas (cuya osamenta femenina fue identificable). Los otros dos reposan juntos en una misma fosa en el cementerio de Santa Marta.

Varios años después, Clementina Cayón quiso verme. Nuestro común amigo, Ricardo Villa Salcedo (coautor de nuestro libro Penumbra en el Capitolio y esposo de su nieta) me llevó hasta su sencillo apartamento ubicado en la zona de El Rodadero, a escasos metros de la playa.

Allí revisamos álbumes de fotografías, correspondencia y pude entender que la dimensión de ese gran soñador era producto de una madre sin igual, crítica de todo y de todos, de mente aguda y de una calidad humana gigantesca. Por la mañana, visité la tumba de Jaime y comprobé lo que se decía –y se dice aún– en Santa Marta: que Bateman hace milagros.

Por lo menos a mí, me hizo el milagro de hacerme entender que mi misión tendría que ser la de buscar nuevos caminos para reconstruir la historia de mi país.

Desde entonces empecé a escribir, pero no libretos de televisión o noticias, sino textos inspirados en las realidades que conocía y que por diversos motivos no podía publicar en el medio donde trabajaba. Fue esa visita al cementerio de Santa Marta la que hizo de mí la escritora que intento ser hoy.

*Este capítulo hace parte del libro Armada a bordo de mi misma, escrito por la periodista Olga Behar. Publicado por la Editorial Icono